隐藏在机柜里的精密“武器库”

当你步入现代化的数据中心机房,整齐排列的标准机柜发出低沉嗡鸣,目光扫过,绝大多数服务器是熟悉的塔式或机架式设备,但某些机柜内部,景象截然不同——一个宽大的矩形机箱几乎填满整个空间,正面密集排列着类似“抽屉”的金属模块,这就是刀片式服务器的核心形态:一台整合的“刀箱”,内部插满独立的“刀片”。

1、核心载体:刀片机箱 (Chassis)

外观: 像一台加宽加厚的机架式设备,通常占据机柜的多个高度单位(如7U、10U),标准宽度(19英寸)使其能无缝安装于通用机柜。

前面板: 最显著特征,布满垂直插槽,每个槽位对应一块刀片服务器模块,设计高度模块化,预留扩展空间。

内部结构: 机箱是整套系统的“母舰”,集成核心基础设施

高速背板 位于箱体后部,提供刀片间高速互联通道(如万兆以太网、InfiniBand)。

集中供电模块 大功率冗余电源,为所有刀片统一供电,支持热插拔更换。

集中散热系统 强力风扇墙(通常位于机箱中部或后部),为高密度刀片提供强效散热。

集中管理模块 专用控制板,统一监控管理所有刀片、电源、风扇状态,提供远程管理接口(如专用网口、KVM over IP)。

后面板: 集中布置系统级接口电源输入、管理网口、上行网络接口(连接核心交换机)、KVM接口等。

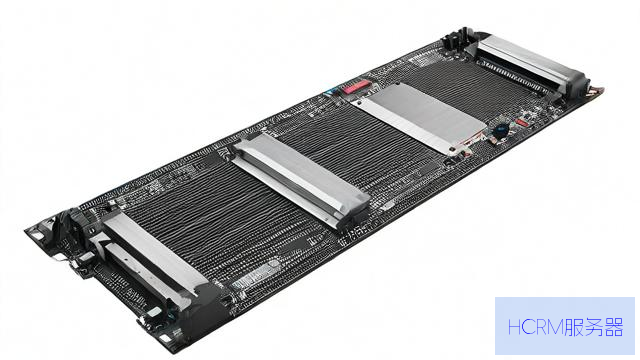

2、计算核心:刀片服务器模块 (Blade Server Module)

外观: 薄如“刀片”的矩形金属板卡(厚度通常仅1-2厘米),正面是主要操作面,包含状态指示灯、定位按钮、虚拟介质接口等。

形态: 类似一块加厚加长的PCIe扩展卡,但整合了完整服务器功能,通过金手指插入机箱背板获取电力、网络和管理信号。

高度集成: 在有限空间内集成CPU、内存、存储控制器(通常支持2-4块热插拔小尺寸SAS/SATA SSD/HDD)、板载网络控制器(连接机箱背板)等核心组件,某些高端刀片甚至集成GPU。

热插拔设计: 可在系统运行时插入或拔出刀片模块,实现快速部署、更换或维护,最大化系统可用性。

3、关键外围:网络与存储模块

网络交换模块 (Blade Switch Module): 可选插在机箱后部或侧面的专用槽位,提供刀片服务器与外部网络的高速连接(如10G/25G/100G以太网),可替代外部ToR交换机,减少线缆。

存储模块 (Storage Blade/Storage Module): 专用刀片形态或机箱槽位模块,提供额外存储容量(如SAS/SATA SSD/HDD或NVMe SSD),供刀片共享使用。

4、整体观感与优势体现

极致密度 单机箱容纳多台独立服务器(如8、16甚至更多刀片),空间利用率远超机架式服务器,大幅节省机房空间。

简化布线 供电、网络、管理线缆集中于机箱级,刀片本身无需独立线缆连接,机柜内布线整洁度显著提升。

模块化设计 计算(刀片)、网络、存储、电源、散热均可按需配置和独立更换,灵活性和可维护性极佳。

集中管理 通过单一管理接口控制整个机箱内所有资源,运维效率大幅提高。

刀片系统并非万能钥匙,其核心价值在于大规模、高密度、易管理的部署场景:

大型数据中心/云计算平台 对空间、功耗、管理效率有极致要求,刀片的高密度和集中管理优势得以充分发挥。

高性能计算 (HPC) / 渲染农场 刀片间通过高速背板互联,结合专用网络模块,可构建低延迟计算集群。

虚拟化/桌面云(VDI) 基础架构 大量虚拟机需要高密度计算资源池,刀片是理想承载平台。

需要快速扩展和统一运维的环境 模块化设计支持按需添加刀片,集中管理极大简化运维复杂度。

笔者看来,刀片服务器的外观是其内在工程哲学的直观表达——将“分散”整合为“一体”,在有限空间内追求极致的计算密度和运维效率,它如同数据中心里的精密“武器库”,每一片“刀锋”都静待计算任务的召唤,而坚固的“刀鞘”(机箱)则为它们提供着动力、连接与守护。 选择与否,关键在于业务需求是否与其核心优势真正契合。

> 数据中心管理者李工常感叹:“自引入刀片系统,机柜空间利用率提升近3倍,曾需十台机架服务器承载的业务,如今一个刀箱轻松容纳,布线整洁度和运维效率更是质的飞跃。”

文章摘自:https://idc.huochengrm.cn/js/10088.html

评论

左暄玲

回复刀片式服务器外观薄如刀片,体积小巧,密集排列,节省空间,便于管理。

邢思义

回复刀片式服务器外观可描述为超薄、紧凑型设计,类似刀片状,多片并排排列,占用空间小,散热性能佳,整体布局整齐有序,极具现代科技感。

司徒雨晨

回复外形轻薄,类似刀片,可密集排列于机架中,节省空间,散热性能佳,便于维护和扩展,广泛应用于数据中心。